Судьба и деятельность Анны Красильщиковой, урожденной Анны Хониной, по происхождению крепостной крестьянки, которая была возведена Указом Государя Александра II, Императора и Самодержца Всероссийского от октября 29 дня 1862 года в Потомственные Почетные Граждане России, величественный пример созидания и силы женского характера. Статус этот вместе с огромным богатством, созданным и выращенным буквально своими руками (к 1914 году фабриканты Красильщиковы вошли в список 30 богатейших семей России по версии журнала Forbes) оставила она наследникам, как итог своей удивительной жизни.

В честь этой удивительной женщины, основательницы прославленной династии русских фабрикантов и меценатов, была создана парсуна - картина кисти известного иконописца Софии Мачигиной, была недавно представлена в Галерее искусств Зураба Церетели.

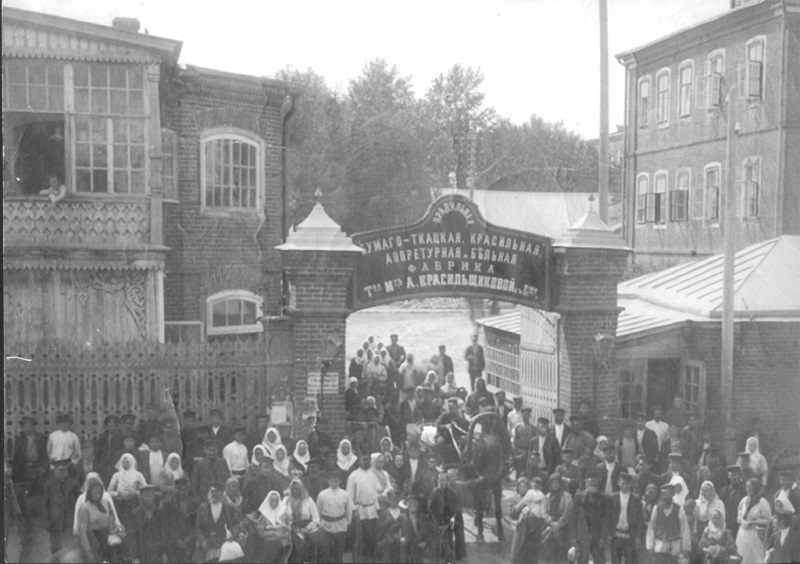

Как же случилось, что главным представителем и полновластной хозяйкой масштабного производства “Товарищество АННЫ КРАСИЛЬЩИКОВОЙ съ Сыновьями...” стала женщина, - и это в XIX веке, когда по нормам домостроя интересы женщины ограничивались домашним хозяйством и воспитанием детей?

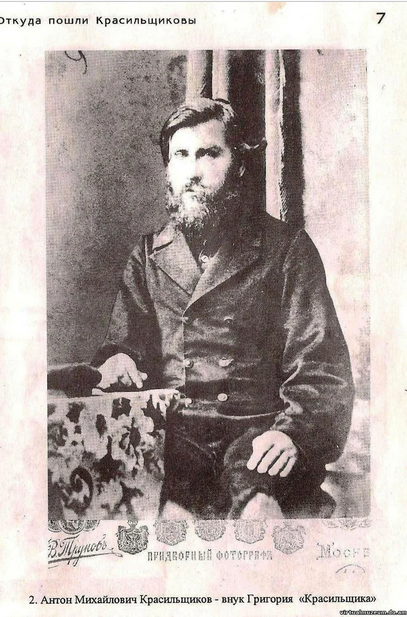

«Дело» Красильщиковых возникло в начале ХIХ века в селе Родники Лухской волости. Располагалось оно в центре нечерноземья, где полевые работы занимали у сельчан только пять месяцев в году, а остальное время крестьяне занимались промыслами. В Родниках прясть и ткать обучали девочек с пяти лет. Сырьем служило льноволокно – некрасивое, но очень прочное. Для придания красоты серый холст нужно было окрашивать – и в этом деле мастера освоили особые приемы. Самым умелым и изобретательным мастером по окрашиванию ткани оказался в Родниках крестьянин Григорий Михайлов. Местные так его и звали “красильщик”, с годами это прозвище стало фамилией. После 1812 года он открыл в Родниках свою мастерскую. О первом Красильщикове местные вспоминали, что «был он хитер и скуп, с разноцветной от красок большой бородой». Старейшина передал свои секреты сыновьям, фабрика стала семейным предприятием, которое постепенно расширялось.

Бразды правления предприятием переходили от поколения к поколению. В 1867-1875г.г. официально главой фабрики считался правнук основателя бизнеса, Михаил Антонович Красильщиков. В 1852 году он женился на Анне Хониной, вольноотпущенной девице, дочери разбогатевшего крестьянина из деревни Репино.

В начале 1860-х гг над фабрикой нависла угроза банкротства. В то время местного льна на весь объем производства уже не хватало, закупали сырье зарубежное, но прекратились поставки выгодного американского хлопка из-за войны в Северной Америке. Михаил Антонович чуть не привел бизнес к разорению – не успел запастись сырьем по докризисной цене, не завершил начатую реконструкцию цехов. Дела шли из рук вон плохо, а сам директор, обладая мягким и нерешительным характером, явно не справлялся с трудностями. Тогда за дело взялась его супруга. Молодая, энергичная девица успевала вести дом, растить детей, но и на производстве взяла все в крепкие хозяйские руки, уделяла внимание каждой детали – изучала технологию, руководила рабочими, вникала в бухгалтерию. Проводя по 10-12 часов в цеху, Анна Михайловна так вникла в технологию производства, что могла потягаться с самыми опытными рабочими. Она предложила оригинальный способ устранения чувствительной проблемы – частого обрыва нити, приводившего к появлению брака и простоям оборудования. Барыня придумала простой и надежный узел для быстрого скрепления оборванных концов нити. Его тут же взяли на вооружение все работники фабрики, и этот узел по сей день известен как «аннушкин узел».

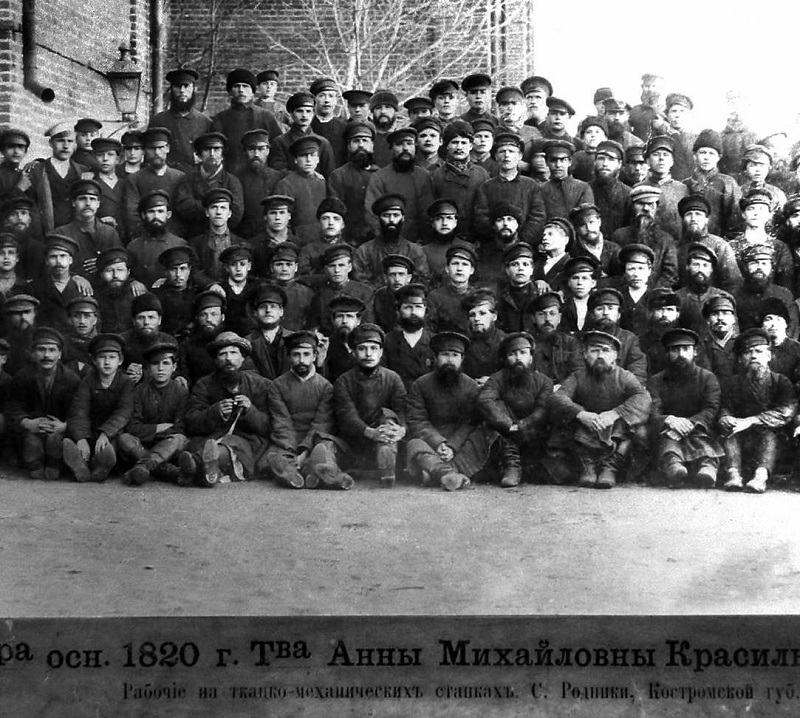

Говорят, что тот кризис подорвал здоровье Михаила Антоновича Красильщикова - он буквально «сгорел на работе». Когда супруг умер, Анна уже была опытной и полновластной хозяйкой семейного «дела», а также мамой шестерых детей. В 1879 году на фабрике работали самые современные паровые машины, а число механических ткацких станков было доведено до 500 штук, вырабатывалось ткани на сумму почти миллион рублей, а продукция реализовывалась в Москве, в Нижнем Новгороде, в Харькове, в Сибири и Турции, в собственных фирменных торговых рядах.

20 лет Анна Красильщикова управляла производством, семьей и «подданными» своей большой бизнес-империи, которых тоже считала членами единой большой семьи. Хозяйка, которая сама росла при крепостном праве, называла всех своих рабочих «мои люди».

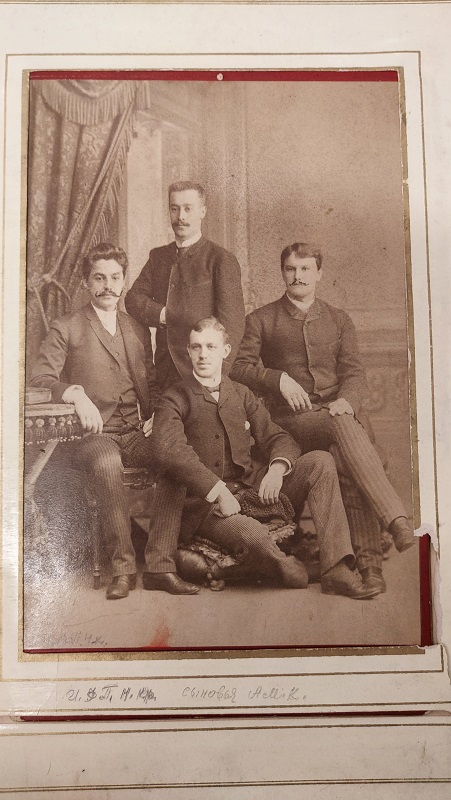

Сыновья Анны Михайловны получили хорошее образование за границей. Опасения хозяйки, что «просвещенная» молодежь пустит «по ветру» семейное дело, не оправдались. В середине 1880-х годов фабрика стала постепенно переходить под управление Федора, Петра и Николая Красильщиковых. В 1894 году братья Красильщиковы решили объединить свои доли от предприятия в паевое товарищество под эгидой матери, присвоив ему наименование «Товарищество мануфактур АннаКрасильщикова с сыновьями».

Создание семейного предприятия потребовало переучета земель, принадлежащих А.М. Красильщиковой. В общей сложности, у Анны Михайловны оказалось в личном владении 4 067 десятин пашни, лугов, лесов и дачных, усадебных угодий. Таким сказочным богатствам могли бы позавидовать князья и графы, а всем этим владела одна стареющая вдова - бывшая крепостная крестьянка. В результате, к 1913 году оборотный капитал предприятия составил 26 миллионов рублей.

Передав бразды правления комбинатом своим сыновьям, Анна Михайловна все чаще уезжала на свою дачу в «Райки» - заповедный уголок природы на реке Парша. Там она жила с дочерями Анфисой и Аполлинарией, но была в курсе всех фабричных дел. И дела эти касались не только производства и финансов, но и жизни тех, кого хозяйка называла «мои люди». Например, когда приехавший на побывку из армии бывший рабочий надебоширил в трактире и попал в полицейский участок, барыня одним своим словом решила этот вопрос – парня отпустили. На предприятии и в округе слово Анны Михайловны было непререкаемым авторитетом, а уважение к ней было безмерным. Ведь она была и покровительницей, и благодетельницей, хоть и держала в строгости всех.

Да и по отношению к себе Анна Красильщикова была строга. Как свидетельствовали современники, гардероб миллионщицы состоял из … двух платьев: одного повседневного и второго - выходного, которое надевала она с дорогой брошкой, для фотографий и официальных выходов.

Анна Михайловна не только создала и развернула свою фабричную империю, она преобразовала окрестности, изменила крестьянский быт.

На производстве Красильщиковых труд рабочих оплачивался достойно: по уровню заработной платы, которую выплачивали дважды в год, фабрика превышала все аналогичные производства. Устроиться на работу сюда было мечтой каждого простолюдина. Новичку при поступлении на работу требовалось несколько поручителей – с улицы никого не брали. Проверенный годами «свой» мог порекомендовать в коллектив родственника, брата или сына, за которого сам нес личную ответственность. На производстве существовал карьерный рост: работников проверенных Анна Михайловна ставила подмастерьями, а самых выдающихся назначала мастерами или конторщиками. Опытным, честным и дельным работникам она могла простить запои, а пропившимся до нитки, даже «лоскут на портки» выписать, потому что знала, что из благодарности человек работать будет лучше. Зато пойманных на воровстве, выставляла за дверь в два счета, и без шансов на прощение.

Мануфактуры Анны Михайловны состояли из четырех кирпичных зданий. Для рабочих было общежитие, столовая. При ней в селе стал действовать первый «Магазин съестных припасов и мануфактурных товаров». Надо сказать, что питались рабочие фабрики хорошо. «Мясо употребляли четыре раза в неделю, количество хлеба для каждого было не ограничено. А содержание рабочего обходилось по 2 рубля 50 копеек на человека в месяц», - вспоминали современники.

Особое значение барыня Анна Михайловна придавала образованию: она была убеждена в преимуществе грамотного рабочего над безграмотным. В ее бытность, а позже ее сыновьями, в Родниковском районе было выстроено тринадцать школ, в которых учились дети фабричных, со временем сменявшие родителей на производстве.

Остаться на заводе и продолжить династию молодежь привлекала не только хорошая зарплата и человеческие условия труда: на принадлежащей ей земле Красильщикова строила добротные кирпичные дома, которые «ее люди» могли выкупать в рассрочку, выплачивая от трех до пяти рублей ежемесячно. Качество строительства было настолько хорошее, что многие дома уцелели и до наших дней.

При Анне Михайловне изменился облик села Родники, которое постепенно превращалось в моногород. Строились дома для управленческого персонала, больница, культурно-просветительское учреждение Народный дом, с концертным залом, чайной, с библиотекой, хранящей более 5000 тыс. томов книг разнообразной тематики. В библиотеке - читальне помимо выдачи, была организована продажа книг и канцелярских принадлежностей, с годовым оборотом в 2800 руб.

В Народном доме давали спектакли, приглашая артистов из Москвы. Несколько раз приезжал сам Шаляпин, привозил постановки Художественный театр... Был при Народном доме и свой хор.

Несмотря на простое происхождение, Анна Михайловна пользовалась уважением и среди творческой интеллигенции – ее меткие суждения, острый ум и житейская мудрость заставляла примолкнуть заядлых спорщиков и болтунов.

Нет тому официального подтверждения, но современники были уверены, что свою Вассу Железнову Максим Горький написал с Анны Красильщиковой, взяв ее образ как прототип.

Помещица и фабрикантка была истово верующей и считала, что все ее достижения – это Милость Божья. Красильщикова была уверена, что любовь к Господу измеряется любовью к людям – и потому помогала страждущим, а также щедро жертвовала на храмы. Благодаря ей были построены церкви Илии Пророка в Родниках и Архангела Михаила в селе Зеленово, на ее средства содержались несколько церквей и монастырей в Костромской губернии. Над входом в фабрику висела большая икона Илии-пророка.

Когда сыновья решили перевести основной офис предприятия в Москву, оставив на старом месте только производственные мощности, Анна Михайловна сперва собралась с ними, но вскоре вернулась в Райки. Жизнь в столице ей не пришлась по сердцу.

Там в Райках и ушла она из жизни. Сыновья не успели проститься с матерью. Зато похороны Анны Красильщиковой в апреле 1902 года вошли в историю: как гласит предание, хрустальный гроб с телом благодетельницы рабочие в сопровождении огромной траурной процессии, несли на руках 10 км до самой семейной усыпальницы на кладбище села Родники.

40 дней по всей округе шли поминки, фабрики – в знак уважения – не работали больше недели. А потом жители Юрьевецкого уезда Костромской губернии, в который входили Родники, совместно приняли решение, развесить портреты Анны Михайловны Красильщиковой во всех школах уезда – рядом с образами святых. Так и сделали.

Похоронили Красильщикову у входа в Ильинскую церковь, рядом с мужем, и возвели над могилами две небольшие часовенки. В 1957 году церковь была снесена, а могилы срыты... Ни «Райки», ни Зеленово больше не существуют. Они были затоплены во время строительства водохранилища.

Интересно, что прядильно-ткацкая, красильно-отделочная мануфактура бесперебойно работала вплоть до 70-х годов ХХ века на фундаменте, оборудовании и инфраструктуре, которое досталось от Красильщиковых. Переименованная в меланжевый комбинат «Большевик», мануфактура Красильщиковых была дважды удостоена государственных наград: указом Президиума Верховного Совета от 24 января 1944 года, за успешное выполнение заданий правительства по снабжению Красной Армии вещевым довольствием, предприятие было награждено орденом Ленина, а затем и орденом Трудового Красного Знамени. За годы войны на фабрике было выработано свыше 250 млн. метров ткани, из которой сшили около 50 млн. комплектов военного обмундирования.