«Мертвые души» - души умерших людей или же души людей живущих с «мертвой» душой? Ответ на этот вопрос искал Гоголь, а вместе с ним поиски продолжил и театр им. Маяковского.

Сюжет «Мертвых душ», с одной стороны, прост. Человек хочет быть счастливым. Для каждого понятие «счастья» свое. Например, человек хочет быть богатым, чтобы содержать семью. Но какими способами он будет добиваться своего счастья? Сможет ли он сохранить душу?

Гоголь представляет нам героев со сложившимися жизненными принципами, стараясь объяснить, почему они стали такими. Судьба у всех была разная, со своими испытаниями, каждый приходит к своему финалу. А сохранили ли они «живыми» души?

«Мертвые души» неоднократно ставились на сценах театров России. И в каждой постановке делался акцент на одной или нескольких темах, которые выделял режиссер. Театр им. Маяковского в спектакле выделил вопрос: что делать человеку, чтобы сохранить душу?

Мир – это бесконечный круговорот изменений, чтобы в нем выжить необходимо двигаться и развиваться. Душа – это основная составляющая мира, помещённая в сосуд. Сосуд – это тело человека. Если человек не стремится ухаживать за душой – трудиться, развиваться, познавать новое – то душа «умирает» в нем. Но можно ли возродить душу?

В спектакле можно увидеть надежду, что даже в самых сложных обстоятельствах, при желании человека исправить ошибки и измениться, возрождение души возможно.

У Чичикова мечта о семье и детях – и есть его спасение души, только вначале он идет к ней ошибочным путем. Он шел к ней путем обмана. Но даже ради самой благородной мечты нельзя идти такой тропой. Ступая на дорогу лжи, человек губит душу. Вроде бы он стремится к цели, но идет «по головам». Если все будут подражать такому примеру, то души погибнут. Путь обмана – скользкий путь. Ступая на него, спастись вряд ли получится.

В музыкальном оформлении Владимира Дашкевича было отражено и переживания человека, и сама Россия. Музыка придавала спектаклю больше мрачности и напряженности. А главное она была к месту и была запоминающаяся. Что является редкостью, часто она проходит мимо зрителя.

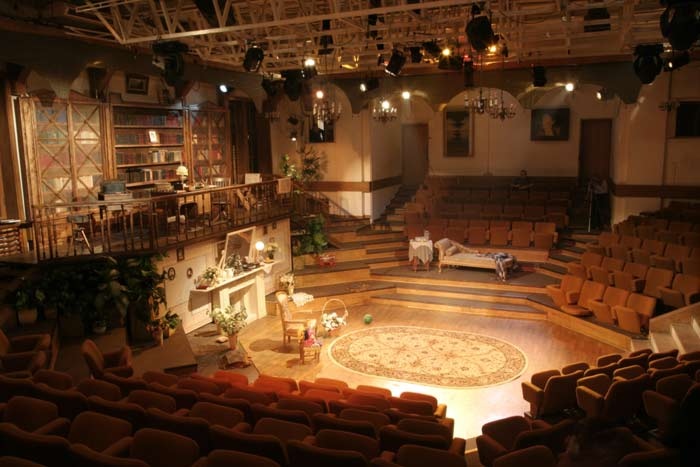

В театре им. Маяковского можно прочувствовать произведение наиболее тонко, благодаря особой атмосфере. Первое, что бросается в глаза - оформление зала, которое выполнено в красном цвете. Возможно, красный цвет и действует как раздражитель. Но здесь это уместно. Это дань прошлому театра, отголосок из истории, который раньше был театром Революции.

А в постановке Сергея Арцибашева, который до 2011 года был художественным руководителем театра, можно наблюдать революционные нотки и в поведении героев во втором акте. Революцию в умирающей душе, которая возрождает себя, общество, страну.

Спектакль представлен как трагикомедия в двух актах. Один акт – это один том. Режиссерская линия выстроена очень грамотно. Сергей Арцибашев передал мистику произведения Гоголя, борьбу «мертвой» и «живой» души в каждом человеке. И до последней речи Чичикова остается загадкой, что же в итоге победит.

Очень много смысла заложено в декорациях и костюмах.

В первом акте все актеры в цветных ярких костюмах. Души их еще «живые». Они ещё видят краски, радость; они ещё не опустели, не очерствели. А на заднем фоне черный вращающийся барабан; то ускоряющий, то замедляющий темп. Так же как и сама жизнь: то разгоняется, то замедляется, а в конце совсем останавливается. Барабан как вторая сцена, на которой появляются то комнаты героев, то головы чиновников, то руки невидимых собеседников, появляются и исчезают вещи.

Декорацию в виде барабана можно расценивать не только как полноту жизни, которой живут герои, но и как дописанный первый том. Черные декорации – отражение мрачности поэмы Гоголя и напоминание о постепенной гибели души человека, который не заботится о своем саморазвитии.

Мрачные «живые» декорации были и в «Участи Электры» в РАМТе, которые произвели сильнейшее впечатление и сделали спектакль. Они тоже создавали напряженность и ощущение задействованности зрителя в спектакле. Только в театре им. Маяковского они эффект усилился благодаря использованию рук. В прямом смысле. Стены могут держать человека или отпустить его. У стен есть не только «уши», но и «руки», которые могут его поддержать и не дать опуститься, или навсегда закрыть от жизни.

Во втором акте все актеры в черно-белых костюмах и уже не барабан на заднем плане, а полукруг. Это сожжённый второй том и гибель души человека. Очень интересная находка показать, вернее подчеркнуть более явно, «мертвую» душу в мизансцене, когда Чичиков приходит к генералу Бетрищеву. В кабинете генерала висит его цветной портрет, а внизу, под портретом, висит красный пиджак с орденами. Когда-то в молодости Бетрищев был с «живой» душой, воевал с французами, стремился к новому. А теперь он уставший от жизни человек, его мало что интересует. Кажется, что точка поставлена. Его душа умерла. Но красный пиджак! Красный – цвет революции. Значит, не все ещё потеряно. Значит, есть ещё надежда на возрождение души.

Чичиков (Сергей Удовик) был мямлей, ведомым, неуверенным человеком. Не было в нем видно желания заработать, ради которого он совершал махинации. В спектакль он вписался, но роль не удалась. Чичиков – человек, знающий себе цену и уверенный в действиях. Он идет к цели. Удовик затерялся среди декораций, костюмов и других актеров. Чичиков был не главный герой, а как призма, через которую проходят главные герои (Собакевич, Плюшкин, Коробочка).

Представить красавца-мужчину Игоря Костолевского в роли Плюшкина было немыслимо. Грим и актерское мастерство сделали свое дело. Костолевского было не узнать. Он был похож на бабу-ягу. Даже рассматривая в бинокль невозможно поверить, что это тот самый Костолевский. Такое преображение. На сцене был, действительно, Плюшкин. И никто иной. Если бы у Костолевского не было второй роли во втором акте, где он играет генерал-губернатора, то можно было подумать: «в программке ошибка». Браво, Маэстро!

Финальная речь генерал-губернатора в исполнении Костолевского была актуальна как никогда. Да, ее писал Гоголь много лет назад. Да, ее отредактировали. Но суть осталась. И суть за эти столетия не изменилась. От этого и хочется плакать, не верить что это правда. Жаль, что эти слова не каждый зритель примет на свой счет.

Коробочка (Светлана Немоляева) одинокая вдова, туго соображающая. А может даже и не туго. Просто ей не с кем поговорить, и она таким способом пытается задержать тех, кто к ней заходит. Немоляева удивительно точно передала все черты и повадки Коробочки. Ощущение твердолобой вдовы было передано точно.

Старая гвардия актеров не растеряла свой талант и мастерство.

Собакевич (Александр Андриенко) не был неуклюж и угловат. Не было полноты характера, не раскрыт герой как таковой. Собакевич не упустит своей выгоды. Он не любит общество, закрыт в себе. Было такое ощущение, что Андриенко просто зачитал текст.

Спектакль заканчивается фразой Чичикова: «Душа бессмертна!». Значит, герои осознали свои ошибки. Значит, души будут «живыми». Торжество жизни и желания познавать новое восторжествовало. Можно воссоздать душу из пепла, как воссоздали второй том «Мертвых душ». После спектакля хочется пересмотреть свою душу, улучшить ее, стремиться к совершенству.

Постановка «Мертвых душ» в театре им. Маяковского – это не просто спектакль о борьбе душ, но и дань уважения к Николаю Гоголю. Спектаклю, сделанного с такой любовью, можно простить мелкие недочеты.

.jpg)

.jpg)