«Эта девушка много доброго обещает»

Екатерина II, 1796 г.

В 2020 г. исполнилось 245 лет со дня рождения Анны Алексеевны Орловой-Чесменской – великой благотворительницы России, которая несмотря на свое высокое происхождение, все свое состояние, доставшееся ей от прославленного родителя Алексея Григорьевич Орлова-Чесменского отдала на развитие духовной жизни в России.

Благотворительность – важнейшая культурно-духовная традиция России, начало которой связывается с принятием христианства на Руси в 988 году. С этого периода начинают помогать бедным, раздавать милостыни «сирым и убогим». И.А. Ильин писал: «Это есть великое счастье – почувствовать в своем сердце огонь добра и дать ему волю в жизни. Жизнь человека, утратившего доброту, была бы подобно страшному, нескончаемому сновидению». Традиция благотворительности и милосердия была заложена русскими князьями и Церковью еще в период Киевской Руси. В 996 году князь Владимир своим Уставом обязал духовенство заниматься общественным призрением, определив десятину на содержание монастырей, церквей, богаделен и больниц. Являясь образцом сострадания, князь вошел в историю не только как исторический деятель принявший христианство, но и как «истинный отец бедных».

Князь Ярослав Мудрый продолжил начинание своего предшественника: внес в Церковный и Земский уставы специальные разделы, связанные с благотворительностью; основал училище для сирот; осуществлял бесплатную медицинскую помощь при монастырях.

Благотворительность стала одним из важнейших направлений деятельности князя Владимира Мономаха, который в своих наставлениях к детям писал: «Будьте отцами сирот, не оставляйте сильным губить слабых, не оставляйте больных без помощи». Анна Всеволодовна - сестра князя открыла в Киеве и содержала на собственные средства женское училище для всех сословий, обучая учениц грамоте и ремеслам.

Доброделанием занимались и другие князья, а также простые люди, так как это было традиционной особенностью крестьянской общины, важнейшим принципом которой, являлась круговая порука, оказание помощи каждому ее члену, оказавшемуся в беде, покровительство над семьями, детьми, оставшимися без кормильца. Даже в судьбоносные периоды истории, когда решалась судьба Державы, русский народ не утрачивал чувства милосердия, доброты и любви. Так в период монголо-татарского нашествия, не смотря на то, что благотворительности был нанесен удар, она не исчезла, а перешла в монастыри, ставшие ее центром.

Своего расцвета благотворительность достигла в начале XX века. Так, на каждые 100 тысяч жителей Европейской части России приходилось 6 благотворительных учреждений, 82% благотворительных учреждений были созданы частными лицами. В 1902 г. было зарегистрировано 11040 благотворительных учреждений.

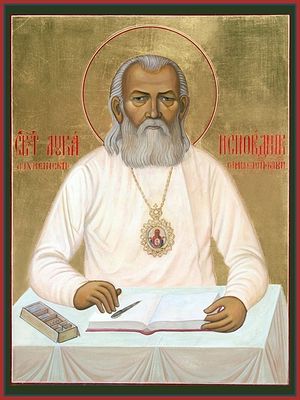

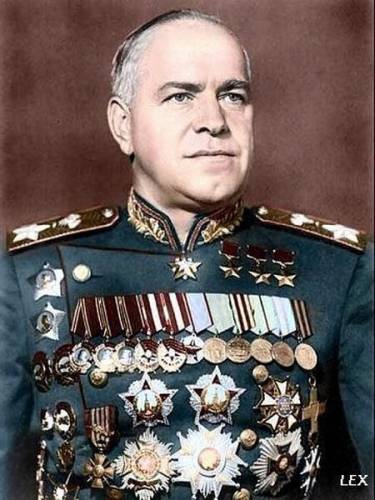

Благотворительной деятельностью занимались цари, императоры, их жены, представители знатных семей. Их имена многим известны, о них написаны книги, статьи. Достаточно вспомнить Марию Федоровну – супругу Павла I или Елизавету Алексеевну – супругу Александра I, Александру Федоровну – последнюю императрицу. А вот имя нашей героини, чей облик запечатлен на акварели П.Ф. Соколова, к сожалению, мало известно современникам. Хотя, не будем лукавить, существует несколько исследований, десяток статей.

Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

Благотворительность представляет собой помощь другим лицам за счет собственного благосостояния или свободного времени и при условии, что оказание этой помощи не наносит вреда другим лицам и осуществляется в рамках закона. Благотворительность должна приносить пользу не только непосредственному благополучателю, но и обществу в целом. Альтруизм и сострадание - необходимые условия осуществления благотворительности, которые в той или иной степени присущи каждому человеку.

Цель благотворительности состоит в обеспечении возможности достижения социально приемлемого уровня жизни для тех групп населения, которые под воздействием социальных рисков не могут самостоятельно реализовать свои общепринятые социальные права.

Такой уникальной благотворительницей, посвятившей половину своей жизни милосердию, Церкви, является Анна Алексеевна Орлова-Чесменская – дочь известного вельможи времен Екатерины II, победителя Чесменского сражения Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского и графини Евдокии Николаевны Лопухиной, скончавшейся, когда дочери было полтора года. Вот так – с потери матери началась непростая, но наполненная духовным смыслом жизнь Анны Алексеевны Орловой-Чесменской.

Воспитание будущей благотворительницы полностью легло на плечи ее родителя Алексея Григорьевича, для которого дочь стала смыслом всей его оставшейся жизни. Детство Анны Алексеевны, которое она провела в Москве в пригороде Нескучное, ничем не отличалось от детей семей ее круга. Она получила великолепное образование, знала пять языков, с удовольствием посещала спектакли, маскарады, которые для любимой дочери устраивал отец. Уже в детстве она отличалась не только красотой, грациозностью, но и блистательным умом. И неслучайно великий поэт Г.Р. Державин сравнил ее способности с достоинствами отца.

Когда Анне Алексеевне исполнилось 11 лет, Алексей Григорьевич привез дочь в Санкт-Петербург, представив императрице Екатерине II, слова которой стали для Анны Алексеевны – фрейлины императрицы пророческими: «…эта девушка много доброго сделает». Однако, несмотря на такое счастливое детство, наметившиеся перспективы судьба уготовила графине тяжелые испытания.

В 1796 г. почила императрица Екатерина II и ее преемник - сын Павел I постарался предать забвению все ее деяния. Император удалил из столиц и расправился, прежде всего, с теми кто был причастен к смерти его родителя Петра III и делу «княжны Таракановой».

Как известно Алексей Григорьевич принимал участие и в событиях в Ропше и имел непосредственное отношение к «делу княжны». Но, прежде чем удалить графа из России, Павел I подвергнул его публичному поруганию. По воли императора Алексей Григорьевич вынужден был нести корону перед гробом Петра III во время его перезахоронения под лукавые взоры льстецов и приспособленцев. Но это было еще не все! Указом от 31 декабря 1796 г. Алексей Григорьевич – боевой генерал, победитель русско-турецкой войны был лишен государственной пенсии, назначенной Екатериной II. Это был настоящий удар – все то, чему всю свою жизнь служил генерал, было растоптано и предано забвению.

В таких условиях формировался характер Анны Алексеевны, видевшей и ощущающей страдания своего родителя, когда многие отвернулись от него, еще вчера влиятельного человека, чье имя было вписано золотыми буквами в историю России. Начались годы тяжелых испытаний. Униженный, лишенный льгот и привилегий, Алексей Григорьевич вынужден был эмигрировать в Германию. Его временным местом жительства стал Дрезден. Это были, с одной стороны, годы забвения (ведь он - герой Чесменского сражения, Слава российской армии и флота), а, с другой – годы укрепления духа, стойкости, веры, что стало примером для его любимой дочери.

Дом Алексея Григорьевича стал настоящим островом русской культуры, русских традиций, местом, где «русский дух, где Русью пахнет». Тяжелые испытания не сломили доблестного воина. Его дом был открыт для всех русских, каждый мог получить здесь кусок хлеба, услышать утешительное слово, найти новые смыслы. Его христианская душа была настолько возвышена, что, несмотря на поругания со стороны императора, он ежегодно отмечал день рождения Павла I, устраивая в честь него бал, театральный спектакль, приглашая всех желающих.

Такая преданность традициям императорского дома не могла не тронуть императора и он, узнав об этом в 1798 г., несмотря на опалу графа, написал ему письмо с благодарностью. Как подлинный христианин Алексей Григорьевич смог простить своего врага, подавая тем самым возвышенный пример для своей любимой дочери.

Однако тоска по Родине у Орловых длилась недолго. В 1801 году после убийства Павла I, вступивший на престол Александр I, опубликовал Манифест, в котором он обещал вернуть традиции, заложенные Екатериной II. Все, кто подвергся опале при Павле за преданную службу императрице, были вызваны в Россию. Граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский лично получил письмо от Александра I, в котором император выражал желание видеть его при дворе. И вот уже в сентябре 1801 года граф, одетый в генеральский мундир времен Екатерины II, участвовал в торжествах по случаю коронации императора.

Все эти годы гонений Анна Алексеевна была рядом с родителем, разделив с ним судьбу, невольно переняв от него любовь к Родине, людям, преданность к императору, традициям России. Возможно, что именно это время, когда заслуги ее отца перед Отечеством и народом были выброшены в корзину истории, когда славный генерал был низведен до положения скитальца, были сформированы у нее те качества, которые позволили изменить ее жизнь в будущем. Познав жизнь скитальца (пусть даже с достатком!), выброшенная из своей любимой Москвы, России, она по-другому стала относиться к милосердию, чужому горю, нужде. Но все это будет потом, а пока – она наслаждалась жизнью в своей любимой России.

Анна Алексеевна, покинув Отечество подростком, пусть умным и милым, вернулась красивой девушкой из богатой, почтенной семьи. Она, подобно своим сверстникам из аристократических семей, вела светский образ жизни – балы, театры, маскарады….. Дочь известного генерала пленяла своим умом, красотой, положением многих молодых людей того времени. О ее руке мечтали лучшие представители аристократических семей, среди них – князья П.Зубов, А.Куракин, граф Н.Каменский.

Выбор Анны Алексеевны остановился на графе Николае Михайловиче Каменском. И вот, когда в свете уже серьезно поговаривали об их свадьбе, судьба вновь преподнесла Анне Алексеевне тяжкие испытания. В декабре 1808 года умер ее доблестный родитель. И дочь, безумно любившая своего отца, погрузилась в глубокий траур и вынуждена была отказать любимому человеку, которого вспоминала всю свою жизнь.

Смерть родителя кардинально изменила ее жизнь. Потеряв в младенчестве мать, а теперь - отца, Анна Алексеевна сочла это знаком и решила обратиться к Господу, вручив ему свою судьбу.

Вскоре после смерти отца Анна Алексеевна совершает паломничество вначале в Киево-Печерскую лавру, где делает пожертвование, молясь за своего любимого родителя, а затем - в Ростов Великий в Спасо-Яковлевский монастырь. Здесь она ищет утешения у Дмитрия Ростовского – великого святого, известного как автора житий святых, богослова, ученого, даже драматурга, к мощам которого еще Екатерина II совершила пешее паломничество.

И вот здесь - в монастыре она встречает гробового иеромонаха Амфилохия, известного своим смирением, аскетизмом, благочестием, к которому отчаявшиеся люди приходили за советом, сочувствием, вынося от него веру и радость. Вероятно, именно старец повлиял на графиню, ибо после встречи с ним Анна Алексеевна охладела к светским развлечениям, став его духовной дочерью. До смерти старца в 1824 г. графиня вела с ним переписку, а во время Великого поста всегда приезжала в монастырь, говела и праздновала с ним Пасху.

Спасо-Яковлевский монастырь стал той обителью, с которой собственно и началась благотворительная деятельность Анны Алексеевны. Всего за всю ее жизнь она пожертвовала на поддержку монастыря 300000 руб. Так, на ее средства возвели храм святого Иакова Ростовского, обновили серебряную раку над его мощами, обновили фресковую живопись храма Зачатия святой Анны. Кроме того, она постоянно жертвовала на украшение богослужебных книг, окладов для икон, облачений священников, церковную утварь… Список огромен.

Однако, отдав себя в руки Господу, занимаясь милосердием и благотворительностью, Анна Алексеевна не порвала отношения и со светом. Она оставалась близка ко двору. В 1817 г. графиня стала камер-фрейлиной супруги Александра I Елизаветы Алексеевны, а Николай I наградил ее орденом Святой Екатерины меньшего креста, которым награждались претендентки из высшего дворянского сословия за выдающиеся деяния на благо государства. О близости к трону свидетельствует и сопровождение в 1828 году Анной Алексеевной императрицы Александры Федоровны во время ее путешествия за рубеж. Кроме того, Анна Алексеевна продолжает давать балы, которые по масштабности сравнивали с императорскими.

Тем не мене суетная светская жизнь постепенно отходит на второй план и во многом этому способствовала встреча с архимандритом Фотием (Спасский), которого Анне Алексеевне в духовные наставники порекомендовал епископ Иннокентий (Смирнов) - ректор Санкт-Петербургской духовной семинарии до возведения его в архиереи.

До пострижения в 1817 году в монахи Фотий служил преподавателем в Александровском духовном училище. Являясь подлинно православным человеком, он выступал против протестантских мистиков и масонства, которыми в то время увлекались многие представители аристократических семей, включая членов императорской семьи. Фотий вел аскетический образ жизни, носил вериги и постоянно постился. Когда в 1818 г. он был зачислен в соборные иеромонахи Александро-Невской лавры, то стал открыто выступать в Казанском соборе Санкт-Петербурга против мистических настроений и масонских лож, разрушавших Православие. Позднее, став в 1822 г. архимандритом, Фотий встретился с Александром I, что, вероятно, повлияло на издание императором рескрипта, на основании которого на территории России были запрещены тайные общества, масонские ложи, что, к сожалению, не предотвратило известных событий 1825-1826 гг.

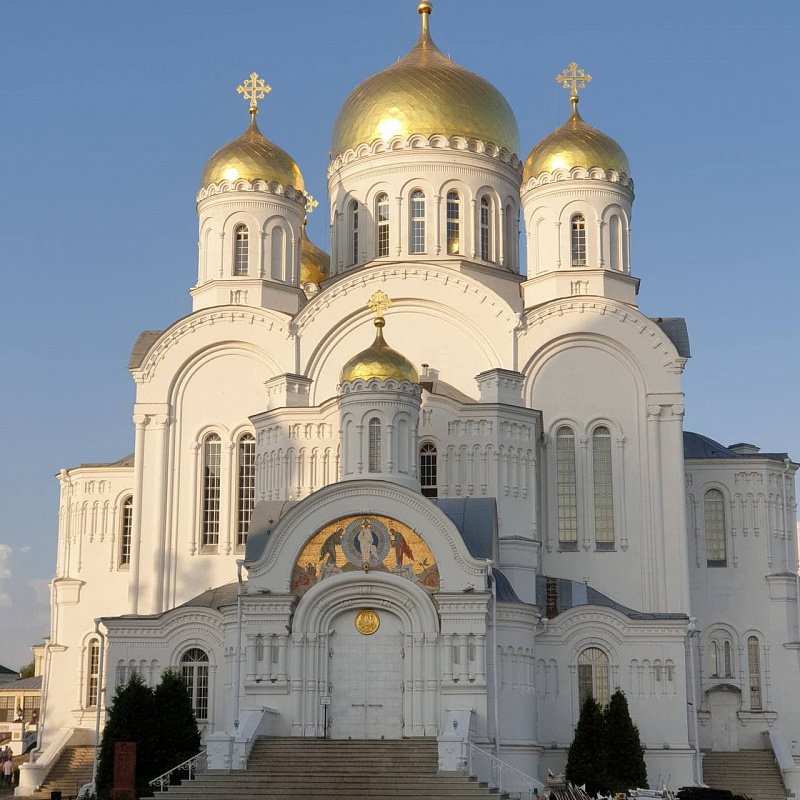

Однако его обличительные проповеди вызвали недовольство у тех влиятельных лиц, против кого выступал Фотий. Вскоре его выслали из столицы, назначив настоятелем Деревяницкого монастыря (Новгород). Основанный еще в XIV в. монастырь нуждался в серьезном восстановлении. Что делать? На помощь Фотию пришла Анна Алексеевна, пожертвовавшая на восстановление обители 13000 рублей и два обоза с церковной утварью, хлебом. Кроме того, графиня, используя свое влияние, добилась в 1822 г. перевода Фотия в Сковородский-Михайловский монастырь, основанный в XIV в. на правом берегу Волхова, в четырех километрах к югу от Новгорода. Именно здесь Фотий был возведен митрополитом Новгородским и Санкт-Петербургским Серафимом в сан архимандрита, что дало основание для его перевода в Александро-Невскую лавру. Вскоре состоялась встреча архимандрита с Александром I, после который он был назначен настоятелем Юрьева монастыря. Основанный в 1030 году князем Ярославом Мудрым, к моменту приезда Фотия, монастырь, являясь духовным центром Новгорода, пребывал в крайне плачевном состоянии и нуждался в серьезном восстановлении.

И вновь на помощь приходит Анна Алексеевна, которая последовала за своим духовным наставником архимандритом. Купив недалеко от монастыря в селе Витославица участок земли, она построила усадьбу, а затем переехала туда на постоянное место жительства. С этого момента вся жизнь графини была посвящена Юрьеву монастырю, Церкви, милосердию. На пожертвования Анны Алексеевны был полностью восстановлен Юрьев монастырь, вновь построен после пожара Крестовоздвиженский собор. Кроме того, графиня смогла привлечь к восстановлению обители других меценатов и казна монастыря в то время насчитывала более 300000 рублей.

Все это время, творя добро, Анна Алексеевна не забывала и своего родителя. В 1831 году она перевезла прах Алексея Григорьевича и его братьев из подмосковной усадьбы «Остров» в Юрьев монастырь, захоронив под папертью Георгиевского собора. Наконец-то жизнь определена – все вместе, все рядом. Однако духовная связь Анны Алексеевны с архимандритом Фотием длилась недолго. В 1838 г. после долгой болезни он умер и был погребен Анной Алексеевной в подземной церкви Похвалы Богородицы Юрьева монастыря, где Анна Алексеевна приготовила место и для себя.

После кончины Фотия Анна Алексеевна практически не покидала свое имение под Юрьевым монастырем, продав свой московский дворец «Майский» в Нескучном саду, Хреновский конный завод, принадлежавший ее родителю.

Избрав путь милосердия, Анна Алексеевна посещала Киево-Печерскую лавру, где она познакомилась с преподобными Феофилом и Парфением Киевскими, известными своими духовными подвигами, которые утешали и духовно поддерживали благотворительницу. Анна Алексеевна не осталось в долгу. Она выделила 1.050.000 руб. на бронзовый иконостас для Успенского собора Киево-Печерской лавры (всего на нужды Лавры выделила 50000 руб.), а также заменила деревянную раку на серебряную для мощей великомученицы Варвары в Михайловском монастыре.

Но не только монастырям и церквям на территории России помогала Анна Алексеевна. На ее средства были восстановлены обители Александрии, Дамаска, Константинополя, Иерусалима, монастыри Афона.

Однако история Анны Алексеевны была бы неполной, если бы мы ограничились рассказами только о ее благотворительных деяниях. Не только восстановлением храмов и монастырей занималась графиня, в ее биографии есть еще один сюжет, связанный с участием в судьбе Веры Молчальницы, имя которой связывают с императрицей Елизаветой Алексеевной. В 1841 г. Анна Алексеевна нашла Веру в Коломенском доме умалишенных, а 10 апреля был издан указ Новгородской духовной консистории о ее переводе в Сырков монастырь под Новгородом на попечение графини Анна Алексеевны Орловой-Чесменской. И до конца дней своих Анна Алексеевна помогала этой женщине, давшей обет молчания и унесшей свою тайну в могилу (умерла 6 мая 1861 г., захоронена в Сырковом монастыре).

Особое место в многогранной деятельности Анны Алексеевны занимает ее отношение к крестьянам. Будучи владелицей огромного состояния, земель, доставшихся ей от родителя, она была противницей крепостного права, стремясь улучшить положение крепостных. Так, графиня одну часть крестьян перевела в положение вольных хлебопашцев, а другую передала в Удельное ведомство, считая такое положение крестьян более гуманным.

Однако на нашей Земле нет ничего вечного…. Земной путь графини завершился после литургии на паперти восстановленного ее Георгиевского собора 5 октября 1848 г. в день тезоименитства Алексея Григорьевича.

10 октября в присутствии многочисленных родственников, знатных персон из Санкт-Петербурга, простого народа ее отпели в Георгиевском соборе, похоронив в гробнице церкви Похвалы Пресвятой Богородицы рядом с гробницей ее духовного архимандрита Фотия. В советское время прах графини и Фотия были перенесены к церкви Благовещения в Аркажах.

Согласно завещанию Анны Алексеевны Юрьеву монастырю было завещано 300000 руб., Почаевской лавре – 30.000 руб., Соловецкому монастырю – 10000 руб., 1700000 – 340 различным монастырям, 144000 руб. – 48 кафедральным соборам, 294000 – епархиальным попечительским ведомствам. Кроме того, имение Витославица переходило в собственность Юрьева монастыря, драгоценности – направлены на благотворительные нужды (родственники получили только земли в Воронежской губернии).

За всю свою жизнь Анна Алексеевна потратила на благотворительность около 25000000 руб. И неслучайно очень долго после ее кончины в Лаврах, монастырях, церквях поминали благотворительницу на ежедневной литургии и организовывали трапезу для нищих.

Как и любая грандиозная фигура Анна Алексеевна порождала и продолжает порождать много легенд и слухов. Но мы оставим их и не будем судить, ибо ее земные деяния настолько велики и возвышены, что могут служить примером еще для многих и многих поколений. Все остальное рассудит Господь.

Таков духовный подвиг графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской.

Благотворительность, преданная забвению в Советский период, начала возрождаться во времена перестройки и распада СССР. Значение благотворительной деятельности возрастает в период кризисов, когда ухудшается социально-экономическое населения, обнажаются контрасты между различными его слоями, что сказывается на духовно-нравственной составляющей общества. Острая необходимость в благотворительной деятельности особенно возросла в настоящее время, в связи с эпидемией, охватившей весь мир, что обострило социальные отношения в обществе: многие люди лишились работы, возросло число платных социальных услуг, ухудшилось материальное положение граждан. Но современные проблемы имеют не только медицинский, финансово-экономический аспект, но и духовно-нравственный. Поэтому благотворительность должна рассматриваться не только как финансово-экономическая помощь нуждающимся, но и – духовно-нравственная. Между тем, погоня за «золотым тельцом» превращает часто человека в некого манкурта, для которого духовно-нравственные ценности теряют всякий смысл и содержание. Особенно опасен этот процесс для молодежи, которая как губка впитывает все, что внешне привлекательно и доступно.

Сегодня как никогда люди нуждаются в заботе и сострадании. Вот почему уже со школьной, студенческой скамьи необходимо проявлять заботу о ближнем, начиная с собственной семьи, друзей, коллег, приятелей.

С целью пропаганды благотворительной деятельности необходимо: 1. разработать и принять Концепцию «Духовно-нравственного развития молодежи», в которой благотворительность рассматривалась бы как важнейшее проявление духовно-нравственных качеств человека; 2. в СМИ необходимо организовать передачу, в которой пропагандировались люди, занимающиеся благотворительностью и меценатством; 3. в ВУЗах - организовывать студенческие отряды, которые в летнее время работали бы в учреждениях социальной защиты, оказывали адресную помощь людям, нуждающимся в ней; 4. в современной литературе, искусстве, театре, кинематографе создавать образ положительного героя, служащего примером для подражания, вступающим в жизнь молодым людям.

Великий русский философ И.Ильин писал: «Чтобы оценить доброту и постигнуть ее культурное значение, надо непременно самому испытать ее: надо воспринять луч чужой доброты и пожить в нем и надо почувствовать, как луч моей доброты овладевает сердцем, словом и делами моей жизни и обновляет ее. Человек, раз испытавший это, не может не ответить своею добротою, своим лучом, как бы «посылаемым» в мир, «участвующим» и «связующим». Благотворительность – это та деятельность, тот духовный порыв, который позволяет ощутить этот луч и передать его другим. Спасибо Вам Анна Алексеевна за этот порыв!

Анисимова С.А., кандидат политических наук, доцент Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы, член Правления Союза православных женщин