Господь так распорядился, что в последние пару лет я много ездил по России. Ну, возможно, много – это сильно сказано. Хотелось бы и больше, и дальше, и насыщенней. Но даже и путешествуя по регионам, соседним с Московской областью, жизни не хватит, чтобы все красоты и чудесные места посетить, исторические, духовные, необычные.

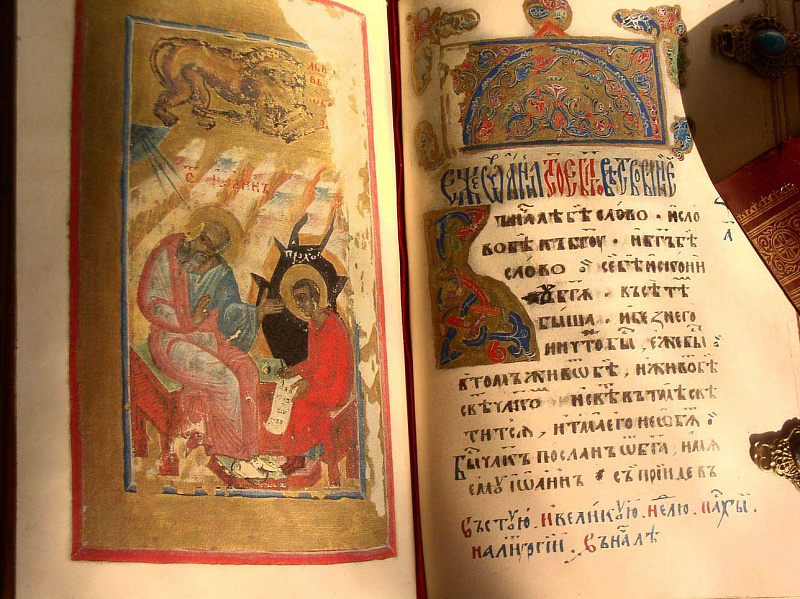

Чаще всего я колесил по российским просторам с кумом моим Андреем. Правда, изначально он кумом не был еще, просто другом и соратником, это потом уж у него родился мой крестник Федор. Так вот, выбрались мы как-то с короткой двухдневной экспедицией в Оптину пустынь и места к ней прилегающие. Что место это выдающееся, одна из духовных твердынь земли русской, и говорить нечего, о том более умелыми рассказчиками и моральными авторитетами давно все сказано.

А рядом с монастырем, известное дело, небольшой, но богатый своей воинской славой Козельск расположен. Там сейчас дислоцируется 28 гвардейская дивизия ракетных войск стратегического назначения с замечательным, хотя и страшным девизом «После нас тишина». Живо представляешь сразу, что соседство такое не случайно. Вместе находятся духовный щит России и ее земная, вполне материальная защита.

Но тут я хочу говорить о другом. Когда уже мы побывали в обители, прогостили в Козельске, на обратной дороге нам встретился монах. Скромно голосовал на обочине, просил подвезти. А мы-то на машине, конечно, взяли святого отца, помнится, ему надо было до Белева доехать. Хотя, дальше он держал путь в Орел, если не ошибаюсь.

Интереснейшая это получилась встреча. Отец Иаков, как оказалось, вот так же на попутках добрался в Оптину пустынь из Республики Коми. Где-то там в тайге, вдали от людей в скиту живет старец, а отец Иаков, стало быть, помогает ему в служение и по хозяйству, такое дано ему послушание. По сути дела, самое настоящее отшельничье житье. Послушали бы вы как наш попутчик рассказывал о диких зверях, что заходят к монахам – никакой программы «В мире животных» не надо. Выяснилось, что старец в какой-то момент сказал отцу Иакову, мол, он сам тут справится, а тому надо домой идти, брат у него в Орле разводиться собрался и развенчиваться. Допустить этого нельзя. Как старец о этом узнал, то ему ведомо.

Раз есть благословение, монах отправился в путь. Из вещей – ничего ровным счетом. Паспорта нет, отец Иаков его не признает, считает, что там код антихриста содержится. В кармане только леска с рыболовным крючком. «А мне много ли надо? – рассказывал отец Иаков, - У реки сяду или у озера, пару рыбешек поймаю, на костре зажарю. И люди добрые помогают. Да! Мне же братья в Оптиной пустыни гостинцев надавали, ой-ой-ой сколько». Оказалось, это бутылочка монастырского кваса и какие-то немудренные прянички. Настоял, чтобы мы попробовали. А мы, понятно, своими дорожными запасами поделились.

Время от времени отец Иаков молился, за нас, Рабов Божьих, просил Господа покровительствовать в пути. Абсолютно был уверен, между прочим, что путешествие пройдет без сучка и задоринки. Так и вышло, кстати. А еще рассказывал о себе. Совсем не старый, кстати, здоровенный, под два метра роста, в простейшем монашеском одеяние, в кирзовых грубых сапогах. Помотала его жизнь в свое время, в армии служил, потом в 90-е годы попал в шайку… В бандитской разборке погибнуть должен был, но чудом выжил и пообещал Богу оставшуюся свою жизнь посветить служению и молитве.

Если мы по дороге в какой храм заезжали или монастырь, где отреставрированные и красивущие, где почти разрушенные и требующие ухода, наш спутник первым делом отправлялся на могилы священнослужителей, что там покоятся. Молился.

Замечательную фразу он нам сказал в какой-то момент... Вздохнул так и говорит: «Хорошо вам, ребята, вы же в Бога можете верить, а я вот нет». Понятно, мы недоуменно переглянулись. А отец Иаков и продолжал: «Я верить не могу, я ведь точно знаю, что он есть». Вот она разница – верить и знать наверняка.

Довезли его до трассы, очень тепло попрощались. Не успели оглянуться, а уж и нет его. Попутная машина подобрала, видно.

А что у нас нового...Чернобыльская трагедия в святыняхПоминальный обряд: покойников кормить не надо