Много столетий философов и ученых занимают таинственные процессы памяти. Например, философ Джон Локк считает память «медной доской, покрытой буквами, которые время незаметно сглаживает, если порой не возобновлять их резцом», а с точки зрения психиатров память - это «умение запечатлеть, сохранять и воспроизводить прошлый опыт». И все вроде бы просто, если бы не многообразие видов памяти, мнений ученых по этому поводу и сложности устройства нашего мозга. О чем говорить, если среди нас есть даже такие, для кого самая важная наука - это наука забывать ненужное? Впрочем, об этом чуть позже.

О загадках памяти слушателям по традиции рассказывали представители психиатрической и психоаналитической школ, иллюстрируя свои выступления массой ярких и показательных примеров из своей и общемировой практики. Врач-психиатр, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и клинической психологии РНИМУ им Н. И. Пирогова Анна Яновна Басова, перечислив некоторые из видов памяти, остановилась на делении памяти на сенсорную, кратковременную и долговременную. Сенсорная обеспечивается нашими рецепторами-анализаторами – зрительными, тактильными, слуховыми - и хранится меньше секунды, успев лишь передать команду в мозг. Кратковременная память уже может хранить информацию в течение примерно полминуты, но не более 5-9 элементов одновременно (действительно, когда нам нужно быстро запомнить номер телефона, мы группируем цифры, а не запоминаем числа по отдельности), после чего нужное уходит в долговременную память, а не нужное замещается новой информацией. Долговременная память – это архив, воспоминания в котором хранятся всю жизнь, и объем которого не ограничен.

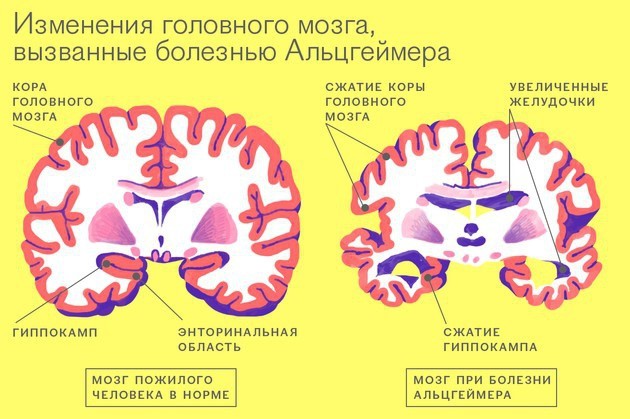

Физиологически все происходит примерно следующим образом. Мы сенсорно воспринимаем информацию, которая затем попадает в теменную и фронтальную кору головного мозга, где организуется при помощи гиппокампа - участка мозга, помогающего памяти перейти из кратковременной в долговременную, и далее передается на нейрональные сети всего головного мозга (долгое время ученые тщетно искали несуществующее определенное место в мозге, отвечающее за запоминание - центр памяти, так сказать).

Генри Молиссон в возрасте 10 лет катался на велосипеде, упал и получил травму головного мозга. На фоне травмы начали развиваться эпилептические припадки, которые ничем не купировались, и в 1953 году 27-летнему Генри было решено провести экспериментальную хирургическую операцию. Чтобы «выключить» эпилептические припадки, хирург Уильям Сковилл удалил пациенту гиппокамп (миндалевидное тело) и часть височной коры с обеих сторон (тогда еще не было известно, за что эти структуры отвечают). Пациент хорошо перенес операцию, но после нее он ничего не помнил - амнезия развилась на всю его жизнь, более того, не образовывались новые воспоминания, так что до 80-ти лет он проживал каждый день с «чистого листа», заново знакомясь с врачами, родителями, близкими и т.д. Сам врач считал ту операцию главной ошибкой своей жизни, но, как часто бывает в медицине, одна ошибка спасает тысячи жизней. После случая Генри сразу несколько исследовательских лабораторий принялись тщательно изучать этот вопрос и пришли ко многим полезным открытиям. В том числе, выявили все концепции перехода памяти от кратковременной к долговременной. Так Генри стал «отправным пунктом» целого списка ответов на вопросы, давно мучающих врачей того времени.

Фото Генри Молисон

Забывание - не менее важный процесс памяти, чем запоминание (по поводу забывания, кстати, ведутся давние споры: стираемая из памяти информация удаляется полностью, или продолжает храниться где-то, извлечь откуда ее практически невозможно, разве что под гипнозом?).

Забывание существует и в норме, - когда мы забываем ненужную информацию или откладываем ее в «долгий ящик», и в патологии: невозможность забывания (гипермнезия) и потеря памяти (амнезия).

Снова приведем уникальный в своем роде пример, описанный в книге «Маленькая книжка о большой памяти» и показывающий, насколько удивителен человеческий мозг. Соломон Шерешевский, родившийся в 1886 году, обладал феноменальной памятью, но сам об этом долгое время даже не подозревал. Работая в издательстве корреспондентом, молодой человек никогда не записывал задания, которые дает шеф. Как-то на планерке начальник отчитал Соломона за такое несерьезное отношение к делу, но тот, доказывая свою старательность, повторил слово в слово все, с чем шеф обращался не только к нему, но и к остальным сотрудникам. Немного отойдя от шока, редактор посоветовал Шерешевскому сходить к психиатру и проверить, все ли в порядке с мозгом. Соломон был в недоумении, так как думал, что такое запоминание – обычное дело… Молодой психолог Александр Лурия обнаружил, что не может измерить границы памяти пациента: любая информация оставалась в его голове навсегда, даже если это были ряды абсолютно бессмысленных формул и сочетаний слов или цифр! Лурия наблюдал пациента более сорока лет, и Шерешевскому не составляло труда спустя годы рассказать врачу, когда и во сколько проводился тот или иной тест и как они в этот день были одеты. Ко всему прочему Соломон был синестетом, то есть буквы для него имели вкус, цвет и запах, звуки тоже окрашивались в разные ощущения… Но если кому-то кажется, что это - волшебный дар, то сам Шерешевский так не думал: всю жизнь он очень страдал от того, что плохо мог организовывать и обрабатывать информацию, он не понимал метафор и не мог ничего создать. Он ничего не достиг и всю жизнь работал в различных цирках и шоу, демонстрируя свою феноменальную память (таких людей называют мнемониками).

Однако то, что далось Соломону с рождения и стало его проклятьем, для многих из нас - неосуществимая мечта. Но такая ли неосуществимая? Ведь память можно развить и натренировать с помощью различных техник и методик, некоторые из которых известны с древности (о них можно прочесть в книге Джошуа Фоера «Эйнштейн гуляет по Луне»).

Соломон Шерешевский

Если гипермнезия – редкая патология, то амнезия - серьезная и распространенная проблема. Амнезия может быть органической (причина – в болезни организма) или функциональной (причина – в нарушении психики). По временному периоду: конградной – выпадение воспоминаний о событиях, сопровождавшихся поражением головного мозга (например, при ударе во время аварии); ретроградной – выпадение воспоминаний о событиях, предшествующих острому периоду болезни (той же аварии, допустим), это могут быть часы, годы, или вся жизнь; антероградной – в памяти не остаются текущие события и переживания, следующие за острым этапом болезни; антероретроградной – полная, тотальная потеря памяти.

Во второй половине жизни, когда появляется гипертоническая болезнь, сосуды головного мозга начинают работать хуже, клетки - постепенно погибать, люди чаще всего сталкиваются с прогрессирующей амнезией. У пожилых людей неизменно проявляется «закон Рибо»: память утрачивается в первую очередь на текущие события и назад в прошлое. То есть они прекрасно помнят моменты юности, например, но не помнят, куда положили свои очки. Чтобы уменьшить разрушительные последствия старения в этой области, врачи советуют избегать травм головы и обязательно, вне зависимости от возраста, а в старости - особенно, тренировать и тело, и мозг, изучая новые языки, разгадывая головоломки и т.д.

Стоит сказать еще о некоторых невероятных свойствах памяти. Память не любит «пустых мест», и если таковые появляются, то тут же чем-то заполняются, как правило, ложными, иногда даже фантастическими, воспоминаниями. Такие замены называются конфобуляцией и могут встречаться при некоторых психических проблемах. При криптомнезии – другом расстройстве памяти - в воспоминаниях человека реальность путается с тем, что он прочел в романе или увидел в фильме. Очень интересный вид амнезии - биографический. В 2000-ных прошла волна историй, когда люди приходили в себя в неизвестных местах, ничего о себе не помня. Изучив вопрос, врачи разделили пациентов на три группы: люди, получившие физическую травму головного мозга; люди, страдающие бредовыми расстройствами при шизофрении; люди, переживающие серьезное, как правило, страшное событие в жизни, которое пытаются «спрятать» от самих себя, иногда так глубоко, что забывают всю свою жизнь (эта амнезия, в отличие от двух предыдущих, довольно легко лечится).

***

Психолог, кандидат психологических наук, заместитель заведующего кафедрой социальной и этнической психологии Московского Гуманитарного Университета Жатько Елена Владимировна напомнила присутствующим о существовании так называемой памяти тела. Ведь и правда, один раз научившись кататься на велосипеде и сев на него спустя десятилетия, мы поедем «на автомате», не задумываясь о том, как крутить педали и сохранять равновесие. Особо остро подобное испытывают многие бывшие спортсмены, танцоры и творческие люди - органы чувств способны не только принимать, но и хранить информацию.

Еще один интересный факт относится к памяти профессиональной. Пример из практики. Человек в силу болезни не мог говорить, обслуживать себя и жить в социуме, долгое время находился в психиатрической больнице. Но в молодости он был оперным певцом, и если в столовой персонал расставлял стулья полукругом, сидела «публика», он выходил, выпрямлялся и пел итальянские арии на высочайшем профессиональном уровне. Как только стулья убирались, с ним невозможно было войти в контакт. По сути, это срабатывало рефлекторно: он помнил осанку, позу, каждое слово и интонацию.

С памятью же, вернее, с ее потерей, связана и глобальная проблема современности, уже называемая «чумой 21 века». Это болезнь Альцгеймера, с каждым годом набирающая обороты.

…В 1901 году во Франкфурте работник местной железной дороги обратился в больницу по поводу своей жены: активная женщина 52 лет внезапно стала рассеянной, ревнивой, забывала простейшие рецепты, вела себя нелепо и из прекрасной супруги и хозяйки превратилась в незнакомого человека. Врачи клиники не могли понять, что с ней происходит, и показали пациентку известному психиатру, занимавшемуся органическими поражениями головного мозга, Алоису Альцгеймеру. Он принялся работать с пациенткой, но не мог выявить проблему, и вскоре женщина умерла. Вскрытие показало специфические поражения височной и теменной областей, но главное открытие доктор сделал, под микроскопом разглядев на тканях мозга подозрительные бляшки. Алоис сделал заявление на конференции, и самый уважаемый психиатр того времени Эмиль Крепелин включил эту болезнь в свой учебник.

Причины болезни до сих пор плохо изучены. Одна из теорий указывает на генетическую предрасположенность (поэтому даже в молодом возрасте можно сделать тест и выявить процент наследственной отягощенности), другая - на протеинопатию – нарушение строения белка, в данном случае бета-амилоида, из которого состоят те самые подозрительные бляшки, обнаруженные Альцгеймером.

Фото Алоис Альцгеймер

Фото Алоис АльцгеймерКак распознать болезнь? Как правило, распознается она плохо и довольно поздно. Первое, на что стоит обратить внимание, это заметное снижение памяти. Далее идут затруднения с пространственной ориентировкой, особенно заметные в условиях большого города, где много улиц и запутанная сетка метро. Также людям становится все сложнее составлять планы и следовать им. На «первые звоночки» люди, как правило, не обращают внимания. Но дальше появляются проблемы с речью – забываются слова. К специалистам обращаются, чаще всего, лишь с наступлением следующего этапа, когда человек уже оставляет чайник на включенной плите, забывает, как мыть пол, одеваться и т.п. – то есть теряет возможность жить самостоятельно. И все это на фоне расстройств поведения и настроения…

Существует миф, что тренировка памяти, - это своего рода профилактика болезни. Увы, это не так. И подтверждение тому биографии таких великих деятелей как Маргарет Тэтчер (первая женщина премьер министр европейского государства) и Рональд Рейган (40-й президент США). Последний, узнав о своем недуге, выделил средства на изучение этой проблемы, и до сих пор Институт Рейгана является главным научным центром по болезни Альцгеймера. Вообще, гениальные люди, сраженные этим недугом, вольно или невольно, но становятся большими помощниками в деле изучения и разоблачения «врага», этакими шпионами, героически погибшими при выполнении задания. Например, благодаря гениальной писательнице Айрис Мердок нашли новый способ выявления болезни на ранних стадиях: с помощью компьютера провели анализ ее романов и обнаружили, что в последнем произведении крайне скудный словарный запас и проще речевые обороты. Поэтому сейчас даже по блогу, который человек ведет регулярно, можно сделать некие выводы и выявить раннюю стадию болезни!

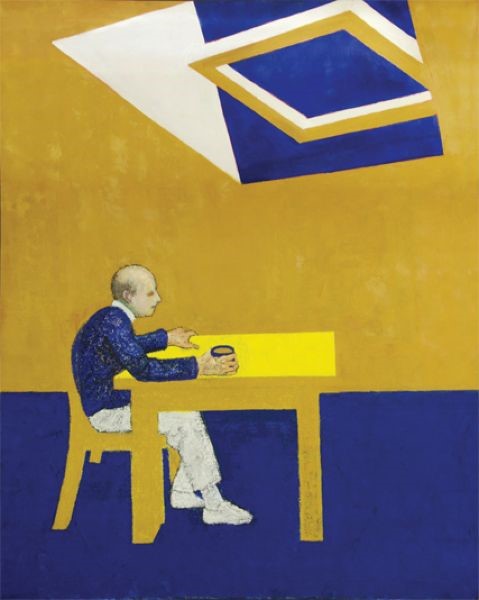

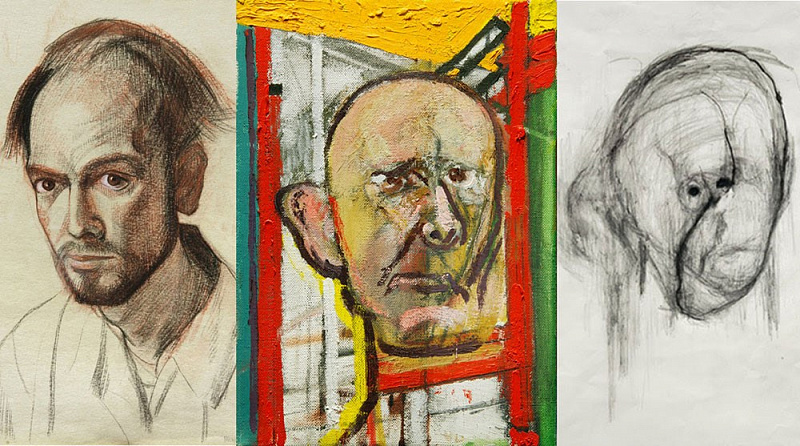

А героический пример американского художника Уильяма Утермолена?! В 1990-ом году, ощутив на себе первые признаки болезни и понимая, что с ним происходит что-то не то, он начал писать серию картин под названием «Беседа», пытаясь таким образом зафиксировать мир, в котором ему становилось все сложнее ориентироваться. Картины, фотографически воспроизводя обстановку вокруг художника, отлично иллюстрировали и развитие болезни: с каждой картиной пространство все больше искажалось, и уже сложно было разобрать, что где изображено. Только в 1995 году жена настояла на посещении специалиста, где и диагностировали болезнь Альцгеймера. По возвращении от врача Уильям пишет известную картину, передающую состояние одиночества, страха и неизбежности – он сидит, вцепившись одной рукой в стол, словно в последний реальный предмет, связывающий его с этим миром.

А затем сознательно решается на очень необычный проект: по мере прогрессирования болезни, он рисует свои автопортреты. В 96-м художник пишет в своем блокноте отдельными буквами, как ребенок, что не может читать и не может правильно написать даже свое имя. Его портреты становятся все более примитивными и схематическими. В 2000-м году Уил последний раз берется за кисть… По словам супруги, в тот год он и «умер», хотя физически прожил еще семь лет.

Три автопортрета Уильяма - 1967, 1998 и 2000 годы.

И все-таки, нельзя складывать руки и покорно ждать разрушения! Пока мы живы, даже с таким недугом, надо бороться, и главные наши помощники в этом деле – тренировка и тела, и духа, познавание нового, активная деятельность, интерес к жизни. А там, может, и лечение подоспеет…